2016年1月、フランス・パリで開催された国際見本市「メゾン・エ・オブジェ」に出展した有田焼創業400年事業によるARITA 400project。各窯元や商社が有田焼の新たな一面を見せるとともに、ゲストクリエーターとして参加した映画監督でありコメディアンのビートたけしさん、建築家の隈研吾さん、クリエイティブディレクターの佐藤可士和さんによる作品にも注目が集まった。今回は、KIHARAが共に商品開発に取り組んだ佐藤可士和さんとのコラボレーションプロジェクトの様子を紹介する。

(取材・文:ハマノユリコ)

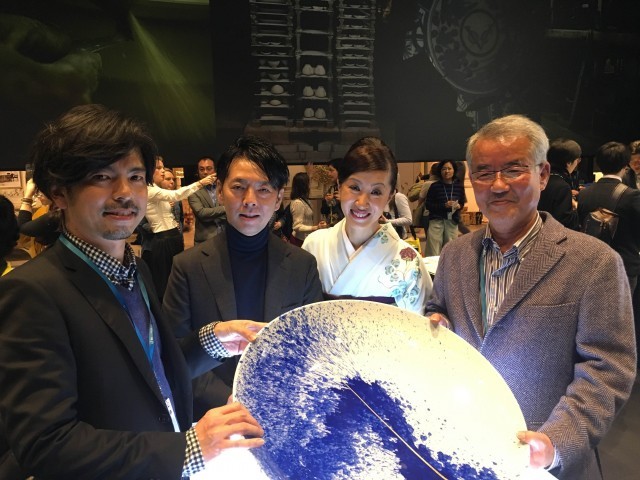

Maison & Objet に出展した ARITA 400projectのブース

グラフィック的な作品にはしたくない

有田焼の窯元や商社、計8社が参加する ARITA 400project で、佐藤可士和さんがコラボレーション相手として選んだのがKIHARAだ。「独自のプロデュース力やネットワーク、蓄積された豊富な経験があり、僕がやりたいことを実現してもらえそうな可能性を感じた」と評する可士和さん。それから約9ヶ月間にわたり繰り広げられる、可士和さんとKIHARAスタッフの二人三脚のプロジェクトの幕開けだった。

有田で行われた初めての打ち合わせで共有したのは、「グラフィック的な作品にはしたくない」という想いだ。可士和さんといえば、ユニクロ、T-POINT、国立新美術館のロゴなどの作品が有名で、グラフィックデザイナーとしてのイメージが強い。そのためKIHARAスタッフも漠然と、「転写などを利用したグラフィック的作品になるのでは」と考えていた。

しかし視察で九州陶磁文化館を訪れた可士和さんは、革新の連続だった有田の400年の歴史を総覧したことで、「時代の変化に対応していくことこそ、実は有田の本質でもあると感じ、”伝統工芸とのコラボレーション” に良くも悪くも気を遣いすぎていたことが吹っ切れた。もっと思いきり新しいことをやっていいのだと体感した」と話す。

そこで、可士和さんにとって「仕上がりがイメージできてしまう」一般的な転写技法ではない、新たなアプローチへの模索が始まることとなった。

テーマは《DISSIMILAR 〜対比〜》

伝統と革新、偶然と必然、静と動

衝突することでどんなストーリーが生まれるのか

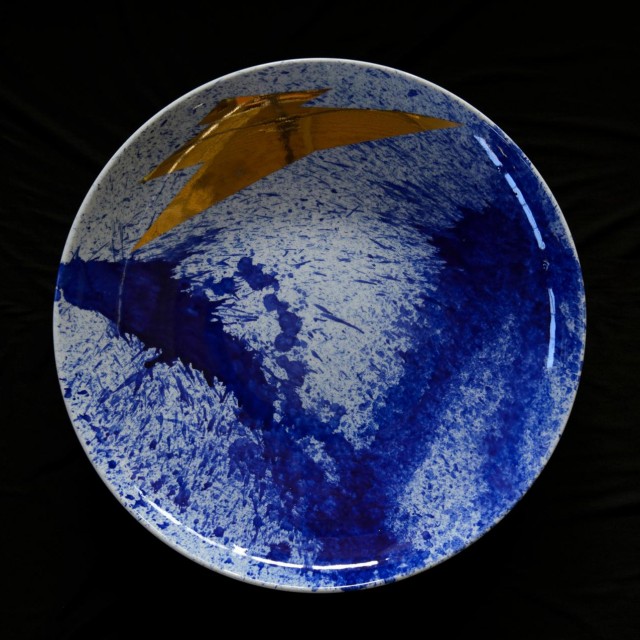

プロジェクトテーマを《DISSIMILAR 〜対比〜》と決め、「有田焼の持つ歴史、伝統、特徴的な技法や色を活かしながら、力強くも繊細で、インパクトのある仕上がりとなるよう、デザインバイアクシデントとデザインバイロジックの相反する方法を取り入れた」という可士和さん。

イメージを伝える手段は非常に具体的だった。

可士和さんの事務所で製作された、紙製の模型

東京の可士和さんの事務所では、検証のために大皿の模型を紙で作り大胆な絵付けを施したサンプルの製作が進められていた。さまざまな形状の筆や道具を駆使した絵付けで、偶発的なデザインを生み出すための手法を模索していることが、KIHARAスタッフにも伝わってくる。

それらのイメージを共有し、KIHARAに託された課題はふたつ。

ひとつは、絵付けの問題。

どういう道具を使って、どのようなやり方をしたら、イメージしたような染め付けが可能なのか?

ふたつめは、型の問題。

勢いのある絵付けを施すには、ある程度の面積が必要なので、直径60cmくらいはほしい。そんな大皿に対応することができるか?

有田の職人たちとともに日夜検証が進められていく。

下絵と上絵のバリエーションを検証したプレートサンプルを確認しながらの打ち合わせ

まず、呉須を使ってスプラッシュのような偶発的な染め付けを実現するにはどうしたらいいか。ポンプや水鉄砲で噴射したり、ゴム風船に呉須をいれて割ってみたり、普段のやきものづくりでは決して使わない道具も持ち出し、既存の手法にとらわれずアイデアを巡らせた。さらに、どのくらいの濃度の呉須を使うかによっても表現が変わってくる。まるで実験工房のような作業の日々だ。

《DISSIMILAR 〜対比〜》のテーマのもと、呉須で施す勢いのある下絵付けで「動」を、さらに上絵転写を施すことで「静」を表現する試みにも苦労した。「静」とはいっても規則正しいものではなく、ここでも計算できない表情をつけたいとの希望があり、透明感のある転写や盛り上がった仕上がりになる転写などさまざまなタイプを試作。下絵と上絵の組み合わせでバリエーションが無限に広がる中、適切な表現を導きだしていく。

大皿を作るための型にも問題があった。最近では大きな飾り皿の需要がないため、大きな型をつくることができる職人が少ないのだ。さらにスケジュールもタイトで、新規に型を起こしているとメゾン・エ・オブジェ出展に間に合わなくなる。そこで古い大皿の型に改良を加える方法を模索するも、一般的な平皿よりも深さのある大皿を目指していたため作業は難航。分厚く作った生地の内側を削って成形するという、熟練の職人技がなければ実現し得ない方法で、13枚の大皿を誕生させた。

デザインとアートの絶妙なバランス

呉須と転写を施した60センチの大皿作品13枚が完成

2015年4月にスタートし、約9ヶ月に渡って進められた今回の商品開発プロジェクト。その間に東京での打ち合わせ3回、有田への来訪5回を重ね、可士和さんが自ら製作に関わった部分も多い。最終的に直径60センチの磁器の大皿13枚が年内に焼き上がり、2016年早々、お披露目の場となるフランス・パリへ向けて送り出された。

伝統と革新、偶然と必然、静と動、混沌と静寂、永遠と束の間など、相反する要素の衝突は、どのように生みだされたのだろうか。

可士和さん自ら施した下絵

スプラッシュするような呉須の下絵付けは、さまざまな道具で表現を試した結果、有田で絵付けに用いられる「ダミ筆」が採用された。電動ろくろの台の上に大皿を置き、回転させた状態で、たっぷりと呉須を含んだ大きなダミ筆を勢いよく振り下ろすことで、躍動感のある絵付けが大皿の上に広がった。

これだけ大きなサイズの皿は、窯に入れるのに制約があり、一度に2枚しか焼くことができず、13枚すべて焼き上げるのに、約一ヶ月の期間を要した。

11月半ば、下絵焼成の仕上がりを確認するため有田を訪れた可士和さんは、ひとつひとつ異なる染め付けに合わせ、上絵装飾のための金銀の転写紙をその場でハサミで切り抜きレイアウトして、最終的なデザインを完成させた。

通常、皿に合わせて貼りやすいように製版された転写紙を利用するのだが、今回のようにフリーハンドでかたどった細かな転写紙を貼るのは、転写職人にとっても初めての試みだ。失敗が許されないアートピースなだけに、職人たちにも緊張が走る。空気が入らないよう、上絵焼成で弾けてしまわないよう、細心の注意を払い、熟練の技で最後の仕上げが施された。

- DISSIMILAR 大皿 #7 / 120万円(税抜) / photo by Noboru MURATA

- DISSIMILAR 大皿 #2 / 120万円(税抜) /photo by Noboru MURATA

- DISSIMILAR 大皿 #1 / 120万円(税抜) /photo by Noboru MURATA

- DISSIMILAR 大皿 #12 / 120万円(税抜) / photo by Noboru MURATA

信頼が生みだす妥協のないものづくり

完成した作品に対し、「デザインとアートの絶妙なバランスがとれたと思う」と可士和さん。初めての磁器製作への取り組みで、難しさを感じることもあったのでは?と尋ねると、「焼き上がるまで本当の意味での完成のイメージをつかめないのが磁器製作の難しくも面白いところ。焼成することで、施した一瞬のアートが永遠になるのが素晴らしい」と、磁器の特性を楽しんだようだ。

今回、可士和さんの仕事の進め方を間近で体験したKIHARAスタッフは、「判断が早い。そしてその決定が最後までぶれないので、非常にスムーズでした。製作前の準備を万全にすることがいかに大切かも実感しました」と、大きな学びを得た様子。

「僕がやりたいと思うことに全面的に協力して下さり、クリエイターとして、すごく安心してものづくりができた」と可士和さんからの信頼も厚く、今後の新たな展開にも期待が膨らむ。

完成したアートピース13枚のうち、1枚はメゾン・エ・オブジェ開催期間中にすでに買い手がつき、残りの12枚は今後、日本でのお披露目などを経て、2016年秋頃より実際に販売を開始する。

CREATIVE DIRECTOR

佐藤 可士和

1965年東京生まれ。多摩美術大学グラフィックデザイン科卒。株式会社博報堂を経て2000年独立。同年クリエイティブスタジオ「サムライ」設立。ブランド戦略のトータルプロデューサーとして、コンセプトの構築からコミュニケーション計画の設計、ビジュアル開発まで、強力なクリエイティビティによる一気通貫した仕事は、多方面より高い評価を得ている。

http://kashiwasato.com/